武田家住宅Takedake

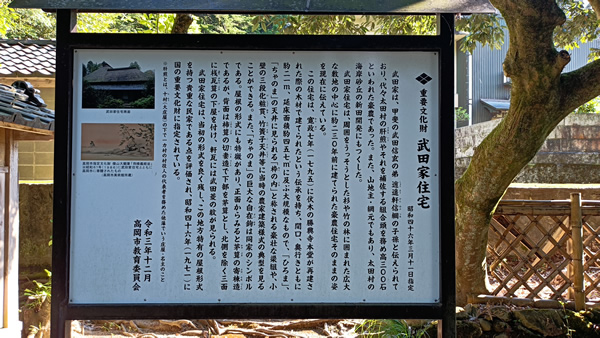

武田家は、甲斐の武田信玄の弟 逍遥軒信綱(1525~1582)の子孫と伝えられており、藩政時代には、代々太田村の肝煎をつとめた豪農であった。 (※肝煎とは、十村(大庄屋)の下で一ヶ村を支配した庄屋のこと)武田家住宅 当家には、このような由緒を物語る多くの古文書や地図が現在も数多く残されている。また、明治以降は山岡鉄舟や横山大観等多くの著名人が当家に滞在し、それぞれ作品を残している。 この住宅は、昭和46年3月11日に重要文化財に指定(指定番号01787)され、昭和49年~50年の2ヵ年で77,700千円をかけて施行された半解体修理によって面目を一新し、当主 武田有弘氏のご好意で高岡市に寄付されたのを機会に一般公開されている。 武田家住宅は、周囲をうっそうとした杉や竹の林に囲まれた広大な敷地の中心に、約200年前に建設されたにもかかわらず、改造が比較的少なく江戸後期の肝煎住宅そのままの姿を現在に伝えている。安永年間(1772~1780)から寛政年間(1789~1800)にかけて伏木勝興寺本堂が再建された時の余材で建てられたという伝承をもち、現住宅の構造、手法からもその頃のものであることが確認されている。建物は間口、奥行ともに21m(桁行、梁間ともに10間)、建築面積443㎡に及ぶ大規模なもので、「ひろま」や「ちゃのま」の天井に見られる「枠の内」と称される豪壮なくぎを使わない梁組みの用材はみごとで圧倒される。また、屋根の形式に特徴があり、正面から見ると茅ふきの寄棟造であるが、背面は柿葺葦切妻造の越屋根としており、その下部に茅葺屋根をまわし、さらに北側を除く3面に桟瓦茸の下屋を付けている。内部の意匠では、「ひろま」や「ちゃのま」の小壁の三段化粧貫、竹簀子天井に当時の農家建築様式の典型がみられ、欅の帯戸と巨大な自在鉤も見どころである。武田家住宅は、建築年代が古いにもかかわらず、良く保存されていたため当初の形式を良く残しているとともに、この地方特有の屋根形式を持つ貴重な民家である点を評価され、重要文化財に指定された。

ギャラリー

案内

太田雨晴の自然・文化・歴史(サブページ)

お問い合わせ

ご意見、お問い合わせは、こちらからどうぞ